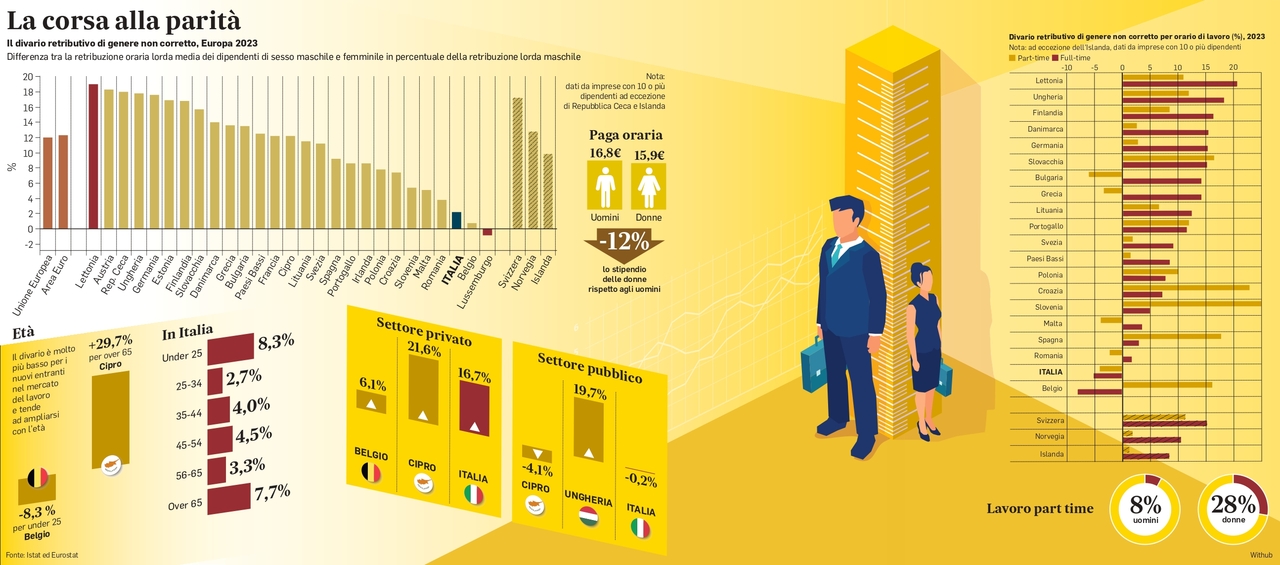

Per ogni ora lavorata nel 2023, in Europa una donna ha guadagnato il 12% in meno rispetto a un uomo.

Secondo i dati più recenti di Eurostat per ogni euro ricevuto in busta paga dal compagno di ufficio, a parità di mansioni, le colleghe incassano 88 centesimi. È il fenomeno del “gender pay gap”, il divario retributivo di genere. Contrastarlo era già tra gli obiettivi inseriti nei trattati fondativi di quella che poi sarebbe diventata l’Unione Europea, firmati a Roma, in Campidoglio, nel 1957. Eppure ci sono voluti più di 60 anni per rendere operativo quel principio, e perché l’Ue si dotasse di una disciplina precisa, che scatterà tra poco meno di un anno. Dopo aver ottenuto il sì dei governi riuniti nel Consiglio e della plenaria del Parlamento europeo nelle settimane precedenti, la direttiva Ue sulla trasparenza salariale è entrata in vigore il 6 giugno 2023. La regola è chiara: le retribuzioni devono essere basate su criteri neutrali rispetto al genere. Non importa se nel settore privato o pubblico: valgono per tutti.

I TEMPI

I 27 Stati Ue hanno tempo fino a giugno 2026 per recepirla nei rispettivi ordinamenti. In pratica, aziende e Pubblica amministrazione dovranno rendere accessibili le informazioni sui criteri utilizzati per determinare la retribuzione, inclusi bonus e salario accessorio, relazionare sul “gender pay gap” tra donne e uomini che si registra al proprio interno (con cadenza annuale per le realtà con più di 250 dipendenti, ogni tre anni per quelle con un numero compreso tra 100 e 250, solo su base volontaria al di sotto dei 100), e adottare misure correttive in collaborazione con i rappresentanti dei lavoratori se il divario retributivo così registrato è di almeno il 5%. Avere regole e statistiche armonizzate nell’Ue è ritenuto il primo passo, ma sulla scelta degli strumenti concreti per intervenire si lascia libertà alle singole imprese. E poiché, a livello Ue, si prevedono solo standard minimi, nel recepimento della normativa europea ciascuno Stato potrà introdurre disposizioni migliorative.

LA FORMAZIONE

In Italia, la direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali del ministero del Lavoro ha avviato, sin dal 2022, una collaborazione con l’Inapp, l’Istituto nazionale per le analisi delle politiche pubbliche, per attuare interventi volti a promuovere la parità dei salari. Per questo - fanno sapere - sono in corso approfondimenti per l’individuazione degli indicatori richiesti dalla direttiva. Lo scorso anno si sono svolti due workshop tecnici per un primo confronto, sia con gli organismi di parità, sia con le parti sociali. Oggi il ministero ha aperto un tavolo proprio con i sindacati e le associazioni datoriali che - precisano - «stanno fornendo un contributo rilevante ai fini del miglior raccordo della normativa europea con il quadro vigente che emerge dalle relazioni industriali a livello nazionale». Allo stesso tempo, la direzione generale sta seguendo i lavori del gruppo tecnico costituito dalla Commissione europea con l’obiettivo di guidare gli Stati membri verso un recepimento uniforme della direttiva. Il Parlamento ha conferito al governo la delega per redigere un decreto legislativo entro la scadenza del prossimo anno. Per metterlo a punto sarà necessario il coinvolgimento anche di altre amministrazioni centrali come, per esempio, il Garante della privacy. L’idea è di arrivare con un testo già condiviso con le parti sociali direttamente all’attenzione del Garante per poi avere un parere e ritornare, con quelle indicazioni, da lavoratori e imprenditori. Dal dipartimento della Funzione pubblica il ministro Paolo Zangrillo ha intenzione di sviluppare una serie di iniziative (anche formative) rivolte al personale della Pa per stimolarli a questa “operazione trasparenza” legata alle pari opportunità. La piattaforma è già pronta ed è quella di Syllabus dove studiano - gratuitamente - i dipendenti di oltre 9.000 amministrazioni dello Stato.

I NUMERI

La situazione non è uniforme, neanche nella Ue e si registrano importanti variazioni nel continente rispetto al valore aggregato. Nel piccolo Lussemburgo, ad esempio, si registra un valore negativo pari a quasi l’1%, ciò vuol dire che il trattamento retributivo è lievemente favorevole alle donne, e si muove, quindi, sul filo della piena parità. Al contrario, in Lettonia, gli uomini guadagnano in media il 19% in più rispetto alle colleghe per ogni ora lavorata. Se il “gender pay gap” tende a ridursi tra i nuovi assunti, persiste però in alcuni settori rispetto ad altri. Senza contare che le disparità accumulate poi si riverseranno sulle pensioni: +26% per gli uomini rispetto alle donne. Tornando all’Italia, per l’Inapp il fenomeno del lavoro povero ha una forte connotazione di genere. Per le donne, data la loro partecipazione caratterizzata da basse retribuzioni orarie e bassa intensità lavorativa, l’incidenza del lavoro a bassa paga è circa il triplo rispetto all’occupazione maschile (18,5% contro 6,4%). Secondo l’Istat, nel 2022 la retribuzione oraria media, nelle realtà con almeno 10 dipendenti, tra le donne è pari a 15,9 euro e tra gli uomini è pari a 16,8 euro: c’è un differenziale retributivo di genere del 5,6% (per Eurostat è del 2,2%, ma la difformità è appunto dettata dall’assenza, per il momento, di indicatori statistici uniformi). Il “gender pay gap” è più marcato tra i laureati (16,6%, un valore circa triplo di quello medio) e i dirigenti (30,8%), ed è del 15,9% nel comparto privato e di 5,2% in quello pubblico. Non va bene neanche tra i liberi professionisti. Secondo uno studio della tech company Fiscozen, gli uomini che hanno la partita Iva guadagnano mediamente il 18,3% in più delle donne, cioè 3.343 euro l’anno. Per prepararsi al recepimento della direttiva, bisognerà capire come comunicare questi dati: se rendere espliciti nomi e cognomi dei dipendenti o se oscurarli, anche in modo parziale. La trasparenza dovrà coinvolgere, comunque, tutti i ruoli, anche le figure non apicali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA